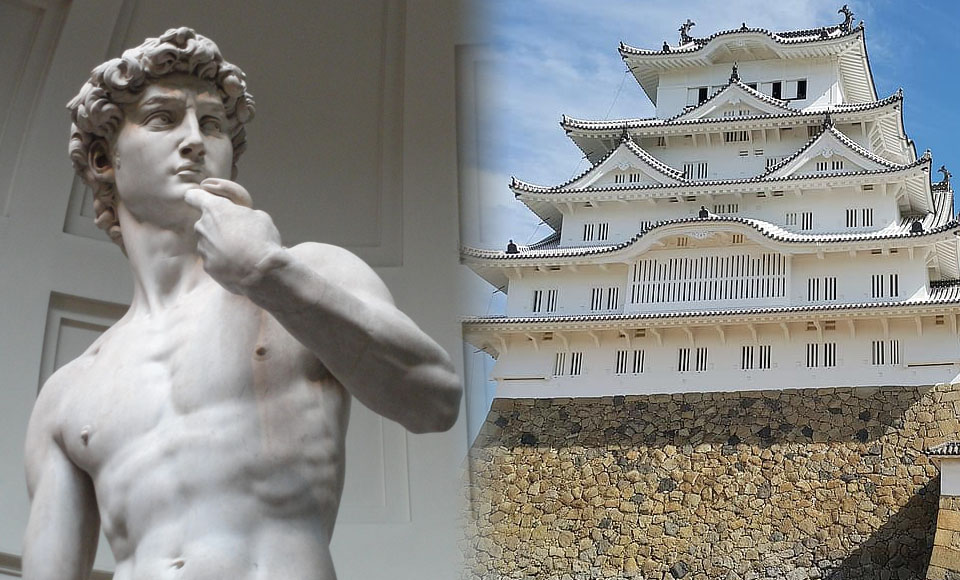

美術室にあるダビデ像、姫路城の白い壁・・・

触った感じとか同じ様な手触りだし、見た目も同じように見えますよね!?

皆さん、この違い知っていますか?

コロナの影響でステイホームの中、長年扱ってきた左官材料の再勉強をしましたが

「思っていたよりも凄い!!」

原料も性質も全然違う!そうなんです。完全に別物です!

見た目に騙されてはいけません!

ダビデ像・石膏(プラスター)は硫酸カルシウムが主原料で、弱酸性。

水に弱いため内装に使用する。防火性が高く、乾燥が早く、収縮が少ないのでクラックが入りずらいという長所がある反面、短所としては練置きができません。

一方、姫路城の壁・漆喰は水酸化カルシウムが主成分で強アルカリ性。(キッチンハイターなどと同じ)

そのため殺菌効果が高く、防カビ性にも優れています。防水性と不燃素材であることから昔から大切なものを保管する蔵の壁や浴室の壁、押し入れの壁などに使われていました。

空気に触れることで硬化するので、キチンと密閉することで練り置きもできます。

究極の地産地消の材料で、昔からその土地土地にあった原料を工夫して、その土地の風土に合った材料として使っていました。

見た目は似ていますが、主成分、性質、用途・・・全然違うものでした。

ということで、今回は、漆喰について深堀りしてみました。

このコラムの目次...

以前テレビで見た地中海地方の紀行記の中で、自転車の荷台にごろごろした白っぽい石(?)を積んでおじいさんが売り歩いていて、買った人がそれをバケツに入れ、水をかけたら湯気が出てだんだんドロドロに変化していき、家の外壁に塗りたくっていたのを見ました。

今にして思えばあれが「白い壁」になっていたのですね。真っ青な海と真っ白い家並み。

その地方で採れた石灰だったようです。あれも、漆喰だったのです。

漆喰の語源は大陸から伝来した「石灰」の唐読みの当て字が語源と言われています。

エジプトからギリシャ・ローマを経てシルクロードを渡り日本へと伝わりました。

中国では糊としてお米や膠(にかわ)を使ったり、ひび割れを防ぐつなぎとして動物の毛を混ぜたりしました。

これが日本のしっくいの原型です。

海に囲まれた日本では、高価な米糊ではなく、海藻糊の使用が広まり、独自の進化が遂げられました。

漆喰を作るのに使用する原料たちです。

石灰(消石灰)

スサ(繊維質のもの

糊類(膠・米糊・海藻糊など)

砂(屋根しっくい・中塗りしっくいなどに)

油(防水性を高めるために)

墨、色粉(色漆喰にするため)

石灰石のもとは海に生きるサンゴ礁。数億年の時を経て地殻変動を繰り返し陸となり、世界各地の鉱山で採掘されています。

日本にも石灰石は大変豊富にあり、海外資源に頼ることなく国内で自給できる数少ない資源のひとつです。

サンゴ礁からできた石灰石は広い外洋で形成されたために陸源物質を含まず、大陸縁辺で形成された石灰石よりも炭酸カルシウムの純度が高いという特徴があります。

昔なら海岸に流れ着いたサンゴ石(サンゴの外殻)や、現在では貝殻なども原料になります。

日本では全国各地に分布している石灰石鉱山 (太古のサンゴ礁などが隆起して山になったもの。昔は海でした。)

牡蠣・蛤(ハマグリ)・蜆(シジミ)ホタテ貝など

サンゴ石(海岸に流れ着いたサンゴの骨格。今は採取することも禁じられています)

昔は、地元の人たちが拾い集めたサンゴ石を焼いて作っていました。(究極の地産地消)

知覧のサンゴ灰・和歌山の熊野灰など(今は作れません)

沖縄のムチ(餅)も昔はサンゴ石を焼いたものが原料でした。

石灰石を焼成すると「生石灰」と「二酸化炭素」に分解されます。

実際の焼成に関しては第11回コラム「駒形石灰インタビュー」をご覧ください。

生石灰に水を加えて強制消化、または空気中の湿気を吸って天然消化させます。

(ご飯のお供、味付け海苔の袋などに入っている白い袋の乾燥剤が、日が経つにつれだんだんと膨れて固形分の生石灰が粉状になるのと同じ!?)

はじめは固形物の生石灰が俵の中でだんだん消化されて消石灰に変化します。(天然消化)

俵灰が出荷できるまで数か月以上かかるのはこのためです。

生石灰を強制消化(水を加える)させると、激しく反応して熱が出ます。(強制消化)

うっかりすると火傷するほどです。生石灰は扱いが大変です。

化学名で表現するなら水酸化カルシウム。強アルカリです。

昔は運動場の白いラインもこれが主流でした。

利用用途は多岐にわたり、排ガス処理・肥料・土質安定処理や食品(こんにゃくの凝固剤)、消毒などにも使われます。

染色の藍建てにも使われているって、初めて知りました。

(藍建ては奥が深くて本当に興味深いです。藍って生きている!)

現在プレミックス品やDIY用の商品などたくさんありますが、昔はそれぞれの土地でいろいろな人たちがそれぞれのやり方で利用していました。

スサ(藁・麻類・紙繊維など)・海藻糊・砂などの骨材を混ぜて材料として使います。

強アルカリなので殺菌効果が高く、防カビ性にも優れています。

防水性・不燃性もあり、屋根や台風の多い地方などでも、使われていました。

空気中の二酸化炭素を吸収して(呼吸する壁)長い年月をかけて元の状態に還っていくので密封しておけば固まりません。

なんだか、良いことづくめの自然素材のようですね。

発酵した藁を練り混ぜてある土佐漆喰は当初は藁の色が出て色がついて見えますが、硬化するにしたがって白く変化します。

| 本漆喰 | 現地で昔ながらの海藻(布海苔)を炊いて糊を作り・麻すさ(麻の繊維) 塩焼き消石灰を混合して作ります。 |

|---|---|

| 土佐漆喰 | 3か月以上発酵させた藁と塩焼き消石灰と水を混合して熟成させたもの。 紫外線で退色するまではうす茶色の色が付いているように見えます。 |

| 既調合漆喰 | 「漆喰メーカー」が製造した漆喰製品。水を加え練ることで漆喰として使用できます。 練置き済み製品もあります。いろいろなメーカーが工夫を重ね漆喰製品を作っていますので大まかな表にしてみました。 |

さすがに1から漆喰を作るのは大変。そこで街建でも取り扱っているメーカー製の漆喰商品、施工面積や厚みを一覧にまとめてみました。

この表に掲載できなかったメーカー様、申し訳ございません。連絡いただければ追記させていただきますのでご一報お待ちしております。

| メーカー(略称) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| タイプ | 荷姿 | 施工面積(上塗りとして)・厚み | 特徴 | ||

| 土佐自然派 しっくい 白亜 |

高知石灰 | 粉体 | 20kg/袋 | 16m²(1.5㎜) | 自然素材100%にこだわった安心漆喰。10色の専用カラーもご用意 |

| のびのび漆喰 | 駒形石灰 | 粉体 | 11kg/袋 | 10m²(1〜2㎜) | 新しい既調合高品位微弾性漆喰 |

| ゼオライト砂漆喰 | ジークライト | 粉体 | 17kg/袋 | 10m²(2.0㎜) | 「イタヤ・ゼオライト」を使ったゼオライト漆喰に砂を配合した内装用壁仕上げ材 |

| ゼオライト漆喰 | ジークライト | 粉体 | 15kg/袋 | 10m²(2.0㎜) | 思わず深呼吸したくなる空間作りのため建材用「イタヤ・ゼオライト」を使った内装用ゼオライト漆喰壁材です |

| 高級城かべ | 田川産業 | 粉体 | 20kg/袋 | 20m²(1.2㎜) | 高級紙スサの使用で、純白できめ細かく独特の美しい艶を持ち、室内の繊細な仕上げも無難にこなします。 |

| 城かべ | 田川産業 | ペースト | 20kg袋/箱 | 10m²(1.5㎜) | 吟味された天然素材を使用し伝統的な しっくいの製法をそのまま再現した「練りしっくい」です |

| 城かべ ほんねり | 田川産業 | 粉体 | 20kg/袋 | 16.5m²(1.5㎜) | 吟味された左官用石灰をベースに骨材、麻スサ、糊材が適正に調合された既調合の漆喰です |

| 城かべスーパー | 田川産業 | 粉体 | 20kg/袋 | 16.5m²(1.5㎜) | 分散性の良い高品質耐アルカリ繊維スサの使用で、使いやすい既調合の漆喰です |

| タナクリーム #200オリジナル |

田中石灰 | ペースト | 20kg/缶 | 22m²(0.7㎜) | 難易度の高い漆喰磨きが短時間で施工可能な内装上塗り「磨き用」練り漆喰です |

| タナクリーム #200プラス |

田中石灰 | ペースト | 20kg/缶 | 20m²(1.0㎜) | 施工性、仕上がり安定性が大幅アップ(同社内比較)した内装上塗り用練り漆喰です |

| タナクリーム 1日仕上げ |

田中石灰 | ペースト | 20kg/缶 | 10m²(2.0㎜) | 様々なパターン付けや押さえ仕上げにも対応 専用カラーの12色あります |

| 土佐漆喰 たなか壁 |

田中石灰 | 粉体 | 20kg/袋 | 16m²(1.5㎜) | 良質な土佐塩焼灰を原料として、新しい技術を加えて完成された既調合漆喰です |

| NSシュークル | 日本化成 | 粉体 | 20kg/袋 | 17m²(1.5㎜) | 100%天然素材の原材料で構成された健康に優しい内装仕上材 3色あります |

| カルヌーヴォ ソフト |

日本プラスター | セット品 | 6kgセット | 4.5〜5m²/セット | 漆喰ならではの心地よい素材感が実感できる白漆喰に |

| カルヌーヴォ ラフ |

日本プラスター | セット品 | 9.5kgセット | 3.5〜5m²/セット | 厳選された6色を加えた快適で健康的な住空間を彩る「色漆喰」です |

| はいしっくい | 日本プラスター | 粉体 | 20kg/袋 | 16〜32m²/袋 | 数多くの史跡や文化財、公共建築、住宅などに使用されてきた伝統的白壁仕上げの既調合漆喰です |

| 漆喰くるむ内 | 日本プラスター | ペースト | 18kg/缶 | 12m²/缶(1.0㎜) | 内装専用の材料です。強さと高機能性に優れ、カラーも27色と豊富です。 |

| 漆喰くるむ外 | 日本プラスター | ペースト | 18kg/缶 | 8m²/缶(1.5㎜) | 堅牢性・防カビ・防藻・低汚染・高日射反射に優れています。カラーは7色あります。 |

| 漆喰くるむ外鏝押さえ | 日本プラスター | ペースト | 18kg/缶 | 13m²/缶(1.0㎜) | くるむ外の機能性を有する、鏝押さえバージョンです。 |

| 漆喰くるむトラッド | 日本プラスター | ペースト | 18kg/缶 | 14m²/缶(1.0㎜) | 麻スサ・角叉入りの伝統の漆喰です。 |

| 日本プラスターのしっくいONE | 日本プラスター | ペースト | 20kg/袋 | 12m²/袋(2.0㎜) | 下塗り不要の厚塗り仕様。厚みのある高級感で、お住まいを快適に。 |

| 大和しっくい | 畑中産業 | 粉体 | 20kg/袋 | 16m²(1.5㎜) | 白色度の高い消石灰に高級ふのりとスサを理想的に配合 |

| 白い壁 | 富士川建材工業 | 粉体 | 20kg/袋 | 16.5m²(1.5㎜) | 現代の左官工事に適合するように塩焼き消石灰を主原料とし、つのまた、特殊スサ等を使用した既調合しっくい仕上材 |

| しっくい・コテ押さえ | 豊運 | 粉体 | 20kg/袋 | 25m²(1.0㎜) | 厳選された消石灰、上質の粉つのまたと繊維・骨材を取り入れた環境に優しい漆喰壁材です |

| 上塗用ねりしっくい (油入り) |

丸京石灰 | ペースト | 20kg袋/箱 | 10m²(1.5㎜) | 特級眞白壁と同じ最高級の麻スサと粉末海藻糊に加え、菜種油を練り込み熟成させた練り置き漆喰 |

| 特級眞白壁 | 丸京石灰 | 粉体 | 20kg/袋 | 16m²(1.5㎜) | 文化財などで用いられる特注の麻スサ「上白雪」と粉末海藻「特選金印」を配合した粉末漆喰 |

| 和楽美 | 丸京石灰 | ペースト | 20kg/袋 | 8m²(1.0㎜) | 天然素材のねりしっくい。3色あります |

| マリンライム | 村樫石灰 | ペースト | 20kg/缶 | 10m²(1.5㎜) | 天然素材100%。専用顔料で着色できます |

| 村樫のしっくい [上塗] |

村樫石灰 | 粉体 | 20kg/袋 | 18m²(1.5㎜) | 塩焼き純白消石灰をベースに、紙スサ・麻スサ・粉つのまた糊をバランス良く配合した漆喰 |

| 村樫のしっくい 【糊増】[上塗] |

村樫石灰 | 粉体 | 20kg/袋 | 18m²(1.5㎜) | 村樫のしっくい[上塗]タイプの約2倍の糊を配合しました。住宅から、蔵、神社、仏閣など様々な現場でお使いいただけます |

漆喰はただ原材料を混ぜればいいというものではなく、時間と手間をかけて出来上がります。

時間による熟成も材料の大切な部分かもしれませんね。

また、自然の材料がほとんどで、調べれば調べるほど漆喰ってエコで自然派、機能としても調湿性・殺菌作用・耐火性・防水性などなど、たくさんの良い点があって、とても良い材料なんだと痛感!

家を建てるときには漆喰の壁にしたいという思いが強くなってきました。まずはトイレの壁に塗ってみようかな。

原田宗亮「キーワードで学ぶ世界で一番やさしい左官」

小林澄夫「絵でつづる塗り壁が生まれた風景」

佐藤嘉一郎・さとうひろゆき「土壁・左官の仕事と技術」

一般社団法人 日本左官業組合連合会 「しっくいまるわかり大辞典