みなさん塗り壁というと何を思い浮かべますか?私は子供時代の学校の白い壁や、旅館や民宿などのザラついた手触りが楽しい砂壁などを思い出とともに思い浮かべます。今回のコラムではそんな塗り壁の移り変わりや種類と特徴、湿式等内装仕上材の種類をまとめてみましたのでご紹介いたします。

最近ではあまり見かけませんが、日本の伝統的な内装として、一昔前は竹を縄で編んだ木舞下地(こまいしたじ)に、荒壁(荒土塗り)を塗って、その上をしっくいで仕上げる工法が多く採用されておりましたが、下塗り、中塗り、上塗りと乾燥させて塗り重ねる事から、施工には相当な時間を要していました。

木舞掻き

荒土・むら直し

中塗り

漆喰仕上げ

昭和中期(30年以降)になると、「木ずり下地」の上に「ドロマイトプラスター」や、「石膏ラスボード」下地に「石膏プラスター」を塗って仕上げる工法が使用されるようになり、その上に聚楽(京壁)・砂壁・繊維壁などで仕上げする事が一般的となりました。その後はクロス張りが普及し、下地も石膏ラスボードから石膏平ボードへと簡素化が進みました。

土壁・聚楽(京壁)・漆喰・プラスター・砂壁・珪藻土・繊維壁・アクリル樹脂系仕上材など、様々な種類と特徴があります。

本来京壁は京都の塗り壁で、京都の土にスサ(京みじんスサ)、砂(みじん砂)、天然糊(つのまた糊)を配合して作られたものです。

表面は梨地のように、ザラっとした土の感触で調湿性があり、昔から和室や茶室に使用されることも多く、いつまでも落ち着いた風合いが変わらないのが特徴です。

現在は既に糊などが配合されているプレミックスが多数取り揃っており、比較的容易に使用する事も可能です。

日本の漆喰は消石灰(水酸化カルシウム)に骨材、麻すさに海藻を煮て作った糊(ふのり、つのまた糊)を混ぜて練ったものです。

表面を押さえて仕上げることによる平滑さが魅力とされています。

昔ながらの施工として本漆喰とも言われており、日本の伝統的な仕上げとして、お城やお寺、蔵など、国の重要文化財や貴重な建物などにも使用されています。漆喰は調湿性、断熱性、防火性、耐久性に優れ、快適な温度を保つのも特徴です。また漆喰(消石灰)は強アルカリ性のため殺菌効果もあります。

石灰ではなく貝灰などからつくられた「貝灰漆喰」もあり、有明海などで取れる赤貝の貝殻を焼いて製造されています。最近ではホタテ貝を使用した漆喰もあります。

現在は水だけを加えて使用可能な、既調合品(プレミックス)が多くあります。

伝統的な製法を使用した本格的な練り漆喰も以下のような商品があります。

他にも、そのまま塗れる練り漆喰(クリームペースト状)もあり、一般住宅でも比較的安易に漆喰を使用する事が出来るようになりました。

練り漆喰の場合は平滑仕上げだけではなく、ナチュラルな模様をつける事で洋風に仕上げる事も出来ます。

また、白以外の色も取り揃えているものがあり様々な選択が増えました。

ドロマイトプラスター、石膏プラスター、漆喰など、鉱物質の粉末と水を混錬して壁などの仕上げに使用する材料の総称です。

ドロマイト(白雲石と呼ばれる鉱物)とはマグネシウムが多く含まれている石灰岩を焼成したものです。

その主成分は炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムからなっています。石灰(漆喰)の場合は、糊を入れなければ塗れませんが、ドロマイトプラスターはマグネシウムが入ることによって糊を入れずに水と混ぜるだけで塗ることができます。

純白で平滑な仕上がりの質感は漆喰(石灰)と似ています。防火・耐久性に優れており、天井や壁の仕上げに使用されています。

水硬性で、乾燥に伴う収縮が少ない為、亀裂が生じにくく、仕上がりが白くて美しいのが特徴です。石膏は様々な用途に使われており、左官用としては下塗り(中塗り)用、上塗り(仕上げ)用があります。

また、内装の長尺シートなどの下地調整材として床用セルフレベリング材も普及しました。

色砂(いろすな)(緑・黒・黄土色など光沢のあるものなどを使用)を糊(樹脂)で練ったもの。

色砂は天然砂、砕石等を着色および焼成したものほか、金属粉、色ガラス粉なども用いられ、滑らかな素材感が特徴です。

主に和室や床の間に使用されていました。

主に内壁や天井に使用され、主原料はパルプや紙繊維、木粉などの粒状物、化学繊維などを糊(樹脂)で練ったもので、綿壁とも言われています。

ソフトな質感を持ち吸音性、調湿作用、施工性が良く、急速に普及した内装仕上材として知られていました。

トイレや脱衣所など湿気や水掛かりがある場所などには、耐水性を良くするために糊(樹脂)を強化したタイプの耐湿壁(耐水壁)としても多く使用されました。

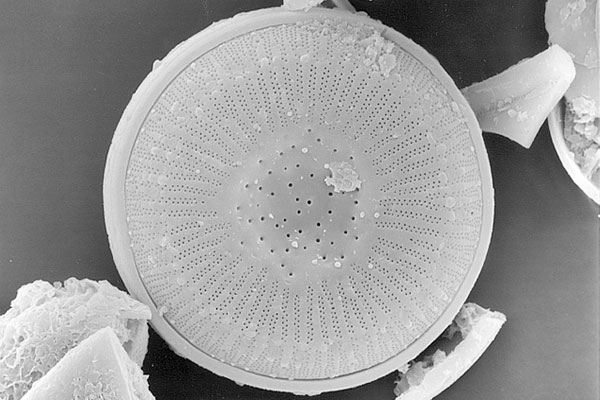

珪藻土は海や湖のプランクトン(藻類)の死骸が蓄積してできた土層から採取されるもので、七輪など古くから使用されています。

多孔質(スポンジのように多くの小さい穴)であるため、吸音性、吸放湿性、保温性、断熱性に優れていて結露防止にもなり、現在は内装仕上材としても認知され健康壁材として使用されています。

最近ではタイルなどの需要も増えているようです。その他防臭グッズやコースター、バスマットなど建築以外の日用品でも多く使用されるようになりました。

近年最も多く使用されている壁仕上材で、樹脂特有の粘りのある特性を活かし、コテ、ローラー模様、吹付仕上げも可能な自由度が高い材料です。

骨材を入れることにより様々なパターンの選択肢が増え、豊富なカラーバリエーションが選べます。

樹脂特有の耐久性により外装材としても多く使用されています。

炭、ゼオライト、たまごの殻、火山灰(シラス)、銀イオン(+Ag)、光触媒、天然水硬性石灰(シリカライム)など、それぞれの素材が機能や特徴を持っているため、各種仕上材などに使用されております。

塗り壁はもともと自然の素材が使われ、人の環境に合ったものが多いですが、最近は意匠性や耐久性、機能性も兼ね備えた材料などが増え、現代に引き継がれています。

最近は工期の簡素化で石膏ボードの上にビニールクロスなど乾式工法による仕上げの割合が多くなっていますが、人の手によって作られた暖かみのある空間はワンランク上の住環境になるでしょう。

また湿式材料はメンテナンスが面倒に思われがちですが、最近ではリフォーム用に作られた商品やメンテナンス用の材料も発売されていますので、塗り壁も一つの候補として検討してみてはいかがでしょうか?

街建では、従来からある商品から、現代の多種にわたる工法などに対応できる材料も多数取り揃えております。商品に関するお問い合わせなど、お気軽にお問い合わせください。