�������ނ��͂��ߌ��ށA���z�@�B���̍w���Ȃ�y�X���E�܂�����z

�������ނ��͂��ߌ��ށA���z�@�B���̍w���Ȃ�y�X���E�܂�����z

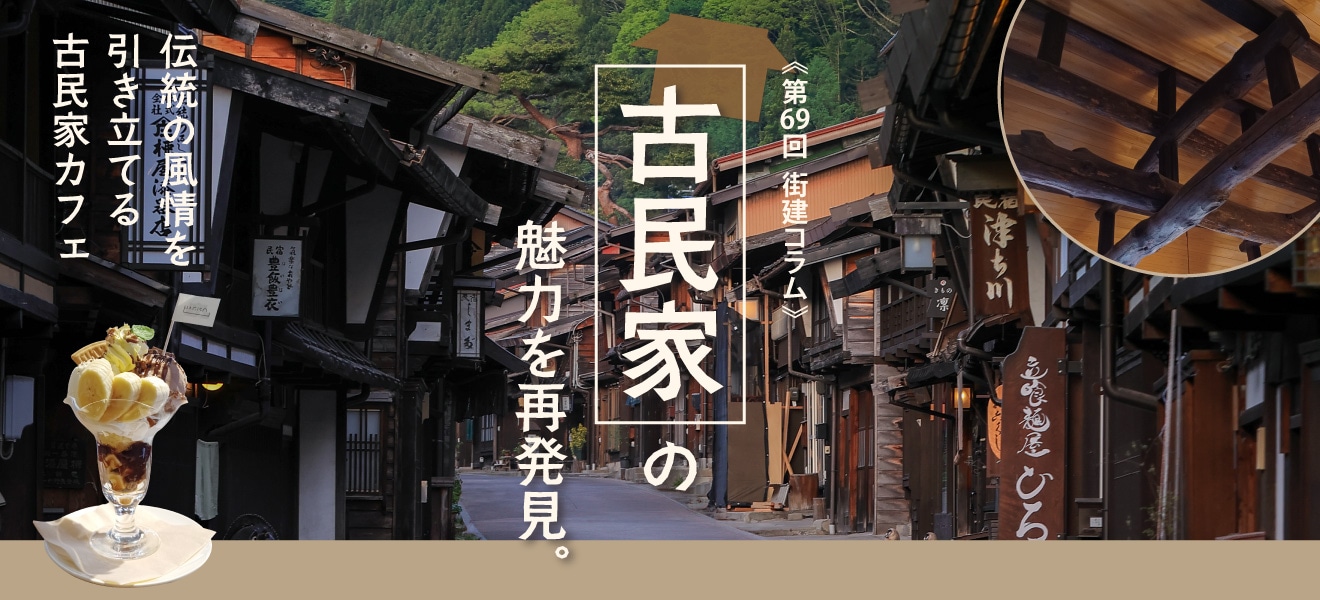

��69��X���R�����A����̃e�[�}�́u�Ö��Ƃ̂��ꂱ��v�ɂ��Ăł��B

�����ŋ߁A�G����e���r�Ȃǂ́u���v�A�u���U���v�A�u�H�ו����v�A�u���m�x�[�V�����v�A�u�������ȃJ�t�F�v�����グ�Ă���L����ԑg�Łw�Ö��Ɓx��ڂɂ��邱�Ƃ������Ȃ����悤�ȋC�����܂��B

�̂Ȃ���̊X���݂��������āA���̒��ɘȁi�������j�݁A�l���Z�܂Ȃ��Ȃ������Ƃ��������ȃJ�t�F��C���o�E���h���v���ӎ������h���{�݂Ƀ��m�x�[�V�����i���C�j�����������Љ��Ă��܂��B���̒��̂��������������̒��ŁA���s�ҁA�ό��q�A�Ԃ��Ɨ������l�A���O���̕��X���K��A�X�����������A����ɂ����������������������������������Ă���悤�ł��B

�Ö��ƂƂ����ēs���Ńp�b�Ǝv��������Ƃ���Ƃ����A��͂蕶���悩��䓌���т́u�J���v�A�u���Áv�A�u��ʖv�ӂ�ŁA���Ɂw�J����x�Ƃ�����G���A�ł��傤���B

���������͈͂��L���֓��n��Ō���ƁA�e�K�C�h�u�b�N�Łu���]�ˁv�ƌĂ�ċv������ʌ���z�s�́w���̏��i�������j�x�ŗL���Ȃ��̈�сA���ɂ���t������s�́w�����x�ӂ肪�v�������т܂��B

�Ö��ƂƂ�����ƃC���[�W�I�ɂ͂Ȃ�ƂȂ��u���`��Ȋ����̌����H�v���Ƃڂ���ƕ����т܂����A���ۂ͂ǂ�Ȍ����̂��Ƃ������̂ł��傤���H������ƌ��Ă݂܂��傤�B

�s�ڎ��t���̃R�����̓��e��...

�u��ʎВc�@�l�S���Ö��ƍĐ�����v��web�T�C�g�ɂ��܂��ƁA�Ö��Ƃ̒�`�Ƃ��ẮA�o�^�L�`���������x�ɍ��킹�w�z50�N���o�߂���ؑ����g�\�@�̓`���\�@�A�܂��͍ݗ��H�@�̏Z��x�ƏЉ��Ă���܂����A��ʎВc�@�l�S���Ö��ƍĐ�����ł̒�`�́w���a25�N�̌��z��@�̐��莞�Ɋ��Ɍ��Ă��Ă����`���I�������̏Z��Ȃ킿�`���\�@�x�ƂȂ��Ă���܂��B

���������͖@�I�ɒ�߂�ꂽ���m�Ȓ�`�ł͂Ȃ��悤�ł��B�������T�ː�قǂ̒�`�ɊY�����A���`���I�������̓����i��F�u���������v�A�u�y�ԁv�A�u�������v�Ȃǁj�܂������̂��w�Ö��Ɓx�ƌĂ�ł���悤�ł��B

������Ƌ����[�������Ƃ���ł́A��web�T�C�g�ɂ��܂��ƁA�Ö��Ƃɂ��Ă͂���Ɋւ�鎑�i���x������悤�ł��B���i���x�̓��e�͊������܂����A�u�Ö��ƊӒ�m�v�A�u�`���Ēz�m�v�A�u�`���ϐk�f�f�m�v�A�u�ÍފӒ�m�v���Љ��Ă��܂��B

���ۂɊX���ł͂ǂ�ȌÖ��Ƃ��݂���̂��A���ꂪ���ǂ̂悤�Ɋ�������Ă���̂��A���̂������������݂Ă����܂��傤�B

�Ö��Ƃœs���Ƃ�����͂�u�J����v�G���A�ł��傤���B���̒��ł�����͌Ö��ƂƌĂ�錚�����J�t�F�A�G�݉��A�M�������[���Ɋ�������Ă��镗�i�����߂āw�J���x�ɂ�����܂��܂����B

�����闢�w�̂킫�̋}�ȍ�������ʂɏオ��Ƃ����͐_�Е��t���������݂���ՐÂȏZ��X�B���炭����������ƌ����Ă��܂������ꂼ�J���Ƃ������镗�i�B�u�[�₯����v�̖��O�ł悭�m��ꂽ�w�J�����x�ł��B

�J���̃G���A�ɑ��ݓ���܂��Ƃ���������������������������ꃏ�N���N���܂��B

�ΐi�낭���傤�j�������I�ȓ����̊O�ǂ��a���ł��ˁB

���ׂ̗̌����̑��̊i�q���������B

���Ă��Ă������炭�����Ƃ��ɂ���Ă��܂����ړI�n�w�U�|�^�J�t�F�̂�т��x����ɓ����ł��B

���X�̑O�ɕ��ׂ�ꂽ�C�X��e�[�u���ɂ܂��ڂ������܂����A�o�X��̂悤�ȊŔ����킢���v�킸�ɂ�܂肵�Ă��܂��܂��B

������͂��Ƃ���1919�N�ɖ��ƂƂ��Č��Ă��Ă���Ƃ̂��ƂŁA�z100�N���钬�����������Ă���悤�ł��B

�����˂������Ē��ɒʂ����ƓV�䂩��̓A���e�B�[�N�ȕ��͋C�̏Ɩ���Ƌ�A���v�A�����A���~���A�ǂ����Ƃ��Ă��Ȃ�ƂȂ�����������������X���ł��B

����͂���ɉ��̍��~�ɒʂ��Ă��������܂����B���~���̂������ł��ˁB

���ĐH���ł����Ȃ���̂�т肭�났�܂��B

���Ȃ݂ɂ�����ł̓��j���[�Ɂu�����̒�ԁI�v�Ƃ��ďЉ��Ă���w�I�����C�X�y���z�x�𗊂݂܂������A�^��Ă����͔̂����������ȉ��F���I�����C�X�B���Ƃ́H�H�H

�X�v�[���ň���������ăr�b�N���A�u�����A�m���ɍ����A�A�������^�����v�������u���܂��A�m���ɂ��܂��A�A�����������������܂��v�Ƃт����肵�Ȃ���喞���ł����B

�u�̂�т��v������o�ĒJ�������U�����Ă���Ƒ��ɂ����̂悤�Ȍ������݂��܂��B

�w�J���o����x�吳����i1916�N�j�̒������������������̂悤�ł��ˁB

�������ꂽ�Ƃ��납�猩�Ă����͂�������u�o������v�i���������Â���j�̌��i�̂��j�������I�ł��B

�u�J���o����v�̊p���Ȃ���A�[�₯����̒J�����֖߂�r���A������Ɗ���Ă݂܂����J�t�F�wHAGISO�x�i�����j����B

HAGISO��1955�N�ɖؑ��A�p�[�g�Ƃ��ăX�^�[�g���������ł��BHAGISO�́u�n�M�v�͂��Ԃ́w���x�B�J���ɂ��閭�S�R�@�ю��̋����ɑ����̔��������A�u�����v�̈��̂Őe���܂�Ă��邻���ł��B���̂��ׂɌ����Ă���̂��������HAGISO�B�����̈��̂ɂ��₩���ĕt����ꂽ���O�̂悤�ł��ˁB

���āA��K�̃J�t�F�ɂ�����܂��Ă݂܂����B

�����̊O�ς͍����ȑ���ɂȂ��Ă���܂����X���ɓ����Ă݂܂��ƁA���ւ��瑱���X���̔������y�ԂɂȂ��Ă���A���̌��ւ̂����E��ɂ͓����̕��͋C������������V���K�i���݂��܂��B�X���ɓ����i�オ��ƐH�����y���߂�i���X�y�[�X���L����܂��B

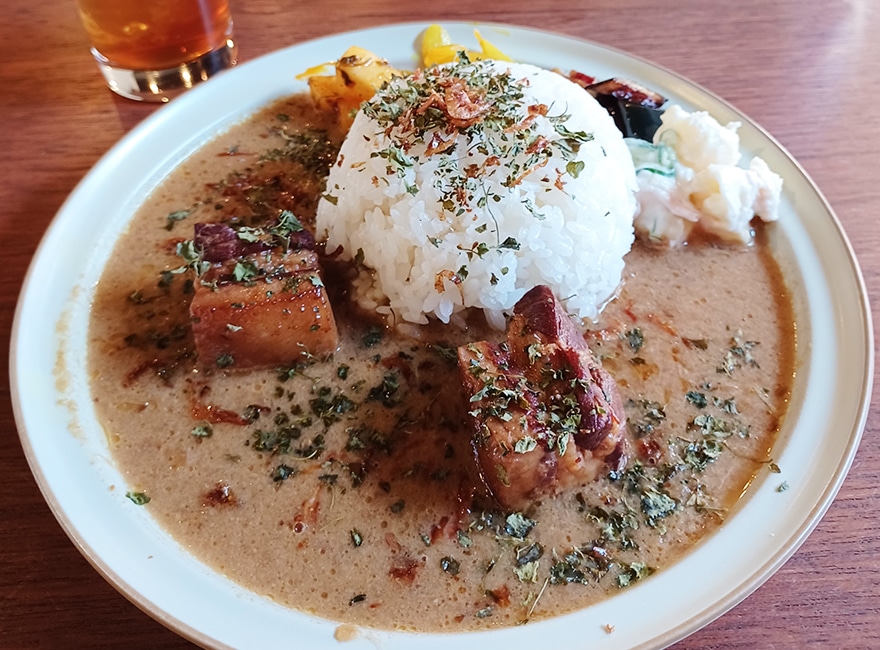

���������J�t�F�ɂ�������ł����������݂܂�����p�t�F�B

�wHAGISO�p�t�F�x�A�o�i�i�A�`���R�ɉ����A�I���W�i���u�����h������������f�G�ȍ��B���Ƃ��ЂƂ�A�I�����C�X��H�ׂ�����ł����A�p�t�F���������芬�\�������܂����B

�Ö��Ƃ����������X�Â���̗l�q�����邽�߂Ɏ��ɖK�ꂽ�ꏊ�͐�z�B�֓��n��̃K�C�h�u�b�N�ł́u���]�ˁv�Ƃ��ďЉ��邱�Ƃ������ł��ˁB

�w���̏��x�ŗL���ȁu�������v���͂��߂Ƃ��āA��������������錚�����X�S�̂̕��i�ɂȂ��Ă܂��B

�u���̏��v�ɗ�������āA������̌����␔�X�̊Ŕ��z�̌����߂Ȃ���u�D�̒ҁv�̌����_�܂ł���Ă���A���̊p�ɂ���܂��w���R���J�t�F�a�F���x����B������͂P�K�́w���R�� ���x�Ƃ���������������Ă���J�t�F�Ō����̂Q�K�ɂ���܂��B

�ŏ��u����H������́H�H�v�Ǝv���܂��������ʂ��猩�Č����̉E��ɂQ�K�֏オ������������܂����B

�K�i���オ��A���悢��X���ցB

������̌����͖�������Ɍ��Ă�ꂽ���̂��������Ă���悤�ł��B

�X���ɂ́A�u���������A���ꂱ��v�Ǝv�킸�����Ă��܂������ȗ��h�ȗ��B�F�����������������݊��ł��B������v�킹�锒���ǂɂ悭�f���܂��B

�����āA��������������������Ă���J�t�F�ɂ�����ł�������������݂܂������B

���R���̏a�݂��ƂĂ��S�n�悭�A�ق�̂�Â݂������܂��B�������Q�����݂ƈꏏ�ɂ��������܂����B�a�݂ƊÂ݂Ƃ��̋�ԂƂŖ����̂ЂƂƂ��ɂȂ�܂����B

���Ă����͂�����Ƙe���A�����́u�ٓV�����v�����A������������܂��Ƒ吳����Ɍ��Ă�ꂽ�w�����ٓV�i������ׂ�Ă�j�����x�ƌĂ�钷��������܂��B���ٓ̕V�����ӂ�ł͂��̓����A�|�҂���𗿒��Ȃǂ֍���������u�u���i������j�v���������n�悾�����ł��B����͖����ٓV�����̈�p�����m�x�[�V�������ăJ�t�F�ƂȂ��Ă���̂��w�M�������[���J�t�F���x����ł��B

�A���e�B�[�N�ȃe�[�u���A�C�X�Ȃǂ̉Ƌ�ނ߂A�l�I�ɂƂĂ����͂����������̂́A���Ȃ�a�߂ȓV��ƃ��g���ȕ�����Ղ�̏Ɏq���̐��X�ł��B

������ł̓R�R�i�b�c�~���N�x�[�X�̂܂�₩�ȃJ���[�i�������p�σg�b�s���O�j�������[��Ƃ��������܂����B

���Ȃ݂ɕٓV����������āA������������Ă����Ԃɂ���ȑf�G�Ȓ����������܂����B

�M�������[��H���Ɋ�������Ă���悤�ł��ˁB

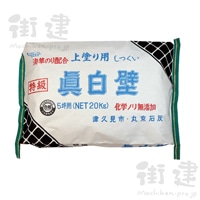

�Ö��ƂƂ����Ȃ�Ƃ����Ă������ĂԂ��Ƃ����h�ȗ��Ɏ���i���������j�œh��ꂽ�����ǂ̃C���[�W���ł����A�w�X���x�ł͂������Ö��Ƃɂӂ��킵���̂Ȃ���̐��@�ō��ꂽ�������舵���Ă���܂��̂ł��Љ�����܂��B

�]�ˎ��ォ��`���`�����@�ɂ��u���Ă��ΊD�v���g���Ă���܂��B�u�C���̂�v�ɂ��u���X�T�v�ɂ����w���i���������Ă��炸�A�V�R�f��100���̐��i�ł��B�{�����K�v�Ƃ���镶�����̌��ꂩ��A���S���S�����߂����ʏZ��܂ŕ��L���g�p����Ă���܂��B

���{����̉��w�������U����F�萧�x�́wVOC����i�i�x�ł��B

���S�ň��S�Ȑ��i�ł��邱�Ƃ��ؖ����邽�߂ɐ݂���ꂽ�R�������i���Ă��܂��B�z�����A���f�q�h���Ȃǂ̊������L�@�������Ɋւ�����S���̏ؖ��ɁA���{����́u�F��ԍ��E�F��v���g�p���Ă��܂��B

���{����u���w�������U����F�萧�x�v�ɂ��Ă͉��LURL���炲�Q�Ƃ��������B

��http://www.shikkui.gr.jp/kagaku/announcement.html

�Ö��Ƃ̓����ŕǂ̎��Ɏv���o�����̂́A��͂�w�y�ԁx�ł��傤���B

�������Ö��Ƃ̓y�ԂƂ�����͂�w�O�a�y�x�i�^�^�L�j�B������͔�r�I�̂Ȃ���̂��̂���A�y�̕��������������������苭�x���m�ۂł���O�a�y���̐��i�܂ŏЉ�悤�Ǝv���܂��B

���ɂ��Ö��Ƃł݂���y�ԂƂ����u�o���v�Ƃ��������̂�����܂��B��������X���ł������Ă���ޗ��Ƃ��ďЉ�Ă����܂��B

�S���̓y�u�O�a�y�Z�b�g�i�������ޓX�j�v27kg�^��

�i���N�����o�đ͐ς��������ꂽ�y�͎Y�o�ꏊ�ɂ���Đ������قȂ�A���푽�l�ȐF�ƔS�y���̈Ⴂ������܂��B�������̌@���������H�������̂��u�S���̓y�v�V���[�Y�ł��B�p�r�ɉ��������{���z�̓`���I�ȓy�ԍH�@�ɓK�����ޗ��ł��B

�i���R�f�ނ̓y�݂̂̎g�p�ł͏\���ɋ��x���m�ۂł��Ȃ����Ƃ����邽�߁A�{�H�ӏ��₻�̎d�l�̈Ⴂ�ɂ�蒲���ɂ͂����ӂ��������j

�O�a�y�̕�����������A���ԏ�⊦��n�Ȃljߍ��Ȋ��ɂ��{�H�ł���O�a�y���̓y�d��ނł��B�y�����ʂ������_�炩���A�y�̕\����y���ނ��Ƃ��ł���y�ԍނł��B

�X�g�[���t�B�[�l NERI-4201�@�P�u�^�Z�b�g

�u���[�h�J���[�E�X�g�[���t�B�[�l�͖L�x�ȃJ���[�o���G�[�V�����́u�u���[�h�J���[�v�i�Ǝ��J���̃Z�����g�j�ƓV�R�ʐE�ʍ����ɂ��g�����ɂ��u�o�����d��H�@�v�ł��B�`���I�Ȑo���̕�������V���o�Ƃ������鑽�ʂȉ��o�Ŏd�グ�܂��B

���đ��ɂ��Ö��ƂŒ��ڂ������ޗ��Ƃ����w���C�x�Ɋւ����̂ł��ˁB�y�ǁA����A���ǁA���ǂȂnjÂ��Ȃ����ǂ��܂��́u��������K�b�`���ł߂Ă�����C�ɂ����肽���v����Ȃ��������ɂ��܂��B�����������j�[�Y�ɓK�����ޗ����X���ł͈����Ă���܂��B

���ɏЉ��ޗ��͂��������ɌÖ��Ƃ�y���̉��C�Ŏ��т�����悤�ł��ˁB

�V�z�A���C�̌���ɂ����ĐƎ㉻�i�������Ⴍ���j�������@���n���n�̕\�w���������A�d��ނ̎{�H���\�ɂ��鐅���̐Z�������܂ł��B

���U����|���}�[���q�a�q�ɋ߂��T�C�Y�܂ŏ��������邱�ƂŐƎ�w�ւ̐Z���������\�ɂ����ޗ��ł��B

�u�Ö��Ɓv�Ƃ����A�������h�ȗ��i�͂�j�⒌���v���o����܂����A����Ɍ��������ɉf�����Y��ȖؖځB�Íޓ��L�̎�����o����ޗ�����舵���Ă���܂��B�Ö��Ƃ̃��t�H�[����_�Е��t�Ȃǂł��̗p����Ă���܂��B

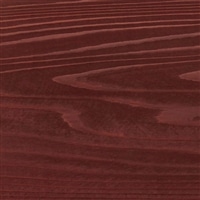

�ÐF�ؖړV�R���� �v�đ� ������ �Qkg�^��

�̓����ɐ[���Z�����ČÍޓ��L�̎�����o��������ł��B�ؖڂ̖L���ȕ\�������o���A����ɂ͖؍ނ́u�h���v�A�u�h���v�A�u�h���v���ʂ����҂ł��܂��B

�w�悢��݁x�A�w���܂��x�A�w���炿��x�A�w�������x�A�w���݂���x��5�F�������܂��B�i������́u�������v�ł��j

�u�ÐF�ؖړV�R���� �v�đ��v���{�H�̍ۂ́A�w�v�đ���p�d�グ�ށx�i�ʔ���j���g�p���܂��B

��69��X���R�����w�Ö��Ƃ̖��͂��Ĕ����B�`���̕���ň������Ă�Ö��ƃJ�t�F�x�͂������ł����ł��傤���B

�u�Ö��Ɓv�����t�H�[������邱�ƂŃJ�t�F�Ȃǂ̂��܂��܂ȓX�܂�h���{�݂ȂǂɊ�������Ă��錻��ɐG��Ȃ���A���������u�Ö��Ɓv���Ăǂ�Ȍ������w���̂��i��`�͂���̂��j����n�܂�A�s���₻�̋ߍx�ł݂���Ö��Ƃ�X���݂��Љ�A�Ö��Ƃ̓����ƂȂ�悤�ȍޗ����X���ň����Ă��钆����Љ�����܂����B

���ꂩ����X���R�����ł͏��i�Љ���ł͂Ȃ��A�F�l�̂����ɗ��Ă����ȏ����������ł����`���ł���ƍl���Ă���܂��B

����ł͂܂��X���R�����A�X��Facebook�ł��܂�������܂��傤�B�X���̒��̃q�g�S���ł����B�Ō�܂ł��ǂ݂����������肪�Ƃ��������܂����B���z���Ė{���ɂ�������ł��ˁB

���R�����ŏЉ���ޗ��́A�Ö��ƂƂ��ďЉ�������Ƃ͊W�������܂���B

�����i���g�p�̍ۂ́A���̎g�p�O�ɂ̓J�^���O�A�戵�������Ȃǂ��悭���ǂ݂����������S�ɂ��g�����������B