�������ނ��͂��ߌ��ށA���z�@�B���̍w���Ȃ�y�X���E�܂�����z

�������ނ��͂��ߌ��ށA���z�@�B���̍w���Ȃ�y�X���E�܂�����z

��59��X���R�����A����̃e�[�}�́u�W�v�B���ΏĂ�����Ɣ�����������ł͂���܂���B�u�V�v�ł͂Ȃ��R�e�ł��B

�u�W�v�i�R�e�j�Ɓu�V�v�i���Ȃ��j�A�����ɂ���Ƃ悭���Ă��܂��B���������̈Ⴂ�ŝӁi����j�́w�ցx������Ȃ������ł��B�����܂���ʟ����ł��B

�R�e��������ŁA���Ȃ������狛�B����͂Ȃ�ƂȂ��C���[�W���N���܂����A�ł́u�ցv�ɂ͂ǂ̂悤�ȈӖ�����������̂ł��傤���B�C�ɂȂ�܂��B

���a���T�ɂ��܂��Ɓu�ցv�Ƃ��������ɂ͇@�Ђ��A�Ђ��ς�@�A�Ȃ����A�Ђ낢�A�Ђ낪��@�B���������A�Ƃ������Ӗ�����������悤�ł��B�����ɋ��⋛�����邱�ƂŁu�R�e�v��u���Ȃ��v�Ɠǂނ��Ƃ��Ȃ����Ȃ����܂��B����ł͊X���v���ł���������舵���Ă����W�ɂ��āA���������b��i�߂܂��傤�B

�s�ڎ��t���̃R�����̓��e��...

�܂��́u�W�v�Ƃ������t���̂��̂������Œ��ׂ܂��Ǝ��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B

�@�`�C���������A�R�e�͂��܂��܂ȏ�ʁi�Ƒԁj�Ŏg���Ă��錾�t�̂悤�ł��B

���������z�ƊE�Ɋւ��҂ɂƂ��čł�����ݐ[���̂́A��͂�@�Ō����Ă����W�ŁA��������̂ЂƂŕǂ⏰�Ȃǂ��{�H����ۃ����^���⎽��i���������j�ȂǓh��t���鎞�Ɏg���邠���W�ł͂Ȃ��ł��傤���B�A�B�́u�Ă����āv�A������A�C�����̂��ƂŁA�C�͓d�q���i�̎��t���Ŏg�p�����u�͂��āv�̂��Ƃł��ˁB

����̊X���R�����ł̓����^���A�����{�H����ۂɎg�p����鍶��������W�ɒ��ڂ��܂��B

�W�͍�Ɠ��e�A�{�H�ӏ��ɂ���Ă��܂��܂ȍގ��A�`�A�傫��������܂����A�W�Ƃ����Ă܂����ɕ����Ԃ̂͐�̐��������ȋ����̔ɁA���邽�߂̖̕�����������Ȋ����̂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��������W�ł��B

�W�͑傫���R�̕��ʂɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B

������́w���x�A����Ȕ̕����́w�W��x�i�j�A�����W����Ȃ��w��x�ł��B

�ؐ��Œf�ʂ̌`�ȉ~�`��l�p�`�Ȃǂ�����܂��B

����d��̑����֓��ł́A���������ɗ͂̓���₷���ȉ~�`�ƂȂ�A�y�ǎd�グ�̑������ł́A����e�w�ʼn����鎝�����ɂȂ�A���̏㕔������ɂȂ������j������Ƃ����Ă��܂��B�n�搫�₻���Ŏg����ޗ�������̌`�ƌ�����ł��傤���B

�`��A�f�ށA�Ă����Ȃǂɂ���ėl�X�Ȏ�ނ��������܂��B�g�p����ޗ��A�{�H�ӏ��A�p�r�Ȃǂɂ���Ă����͎g���������Ă��܂��B ����ɂ��Ă͂܂���قǁB

��Ɂu����v�A�u����v�Ƃ�������ނ�����܂��B

�u����v�͎��W��̒��S������o�Ă�����́B�W��i�j�Ǝ�̐ڍ��������u�����߁v�Ƃ����A����W��Ɏh������A���x�b�g�̂悤�ɔ�яo�����������S�i�����ˁj�̈��őł��Ē@���ׂ����Ԃ��Ȃ����A�ڍ����܂��B����^�C�v���W�͈��芴�����茻�݂ł͎嗬�ƂȂ��Ă��܂��B�\���I�ȍ�Ƃ������Ȃ��ۂɌ����Ă���悤�ł��B

�u����v�͎��W�̍Ō���i�W�K�j�ɂ��Ă�����́B�ׂ�����ƂɌ����Ă���A�����ȑO�ł͎嗬�̌`�ł����B����͎��b���i�����j�ɂ���ĝȂ��i�������j�������ƂŎ����̉������邱�Ƃ��ł��܂��B�Ƃ��낪����̏ꍇ�A����W��̐ڍ������i�����߁j�̐ڍ��Z�p���K�v�ƂȂ邽�߁A�Z�p�I�ɍ����������ɂ͌���̃^�C�v�͐ϋɓI�ɍ̗p����邱�Ƃ����Ȃ������i���邢�͐�������邱�Ƃ��قڂȂ������j�Ƃ����Ă��܂��B

���Ȃ݂Ɍ���ł���̕������J�[�u���Ȃ���q�������ƒ����Ȃ��Ă�����̂́u�ߎ�v�i�邭�сj�ƌĂ�Ă��܂��B�����ڂƖ��O���C���[�W�ʂ�ł��ˁB�ׂ����Ƃ���A�����Ƃ���̓h��t���Ɏg�p�����W�ɍ̗p����Ă��܂��B

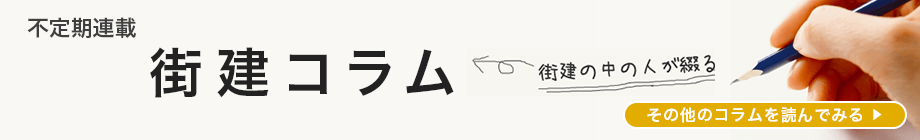

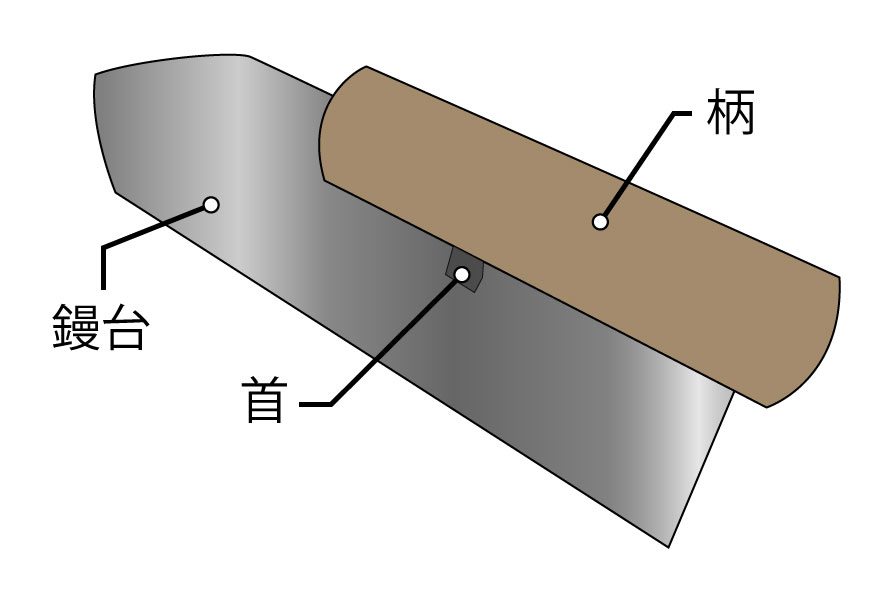

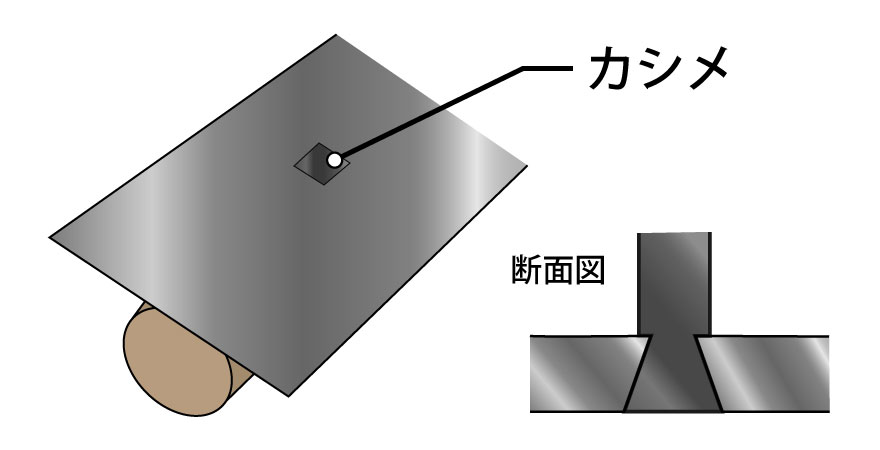

�W�Ń����^������h��t�����̕������u�W��v�B������ɂ��e���ʂɂ���Ă��ꂼ��Ăѕ�������܂��B

�Ⴆ�ΐ�����Ƃ�����u��v�A���̋t���A�W��̖��[�������u�K�v�i�W�K�j��u���v�A��̐�����Ƃ��납���W�K�܂ł��u�ʂ�v�A���̕t���Ă��鑤���ӊO�ɂ��\���Łu�w�v�ƌĂ�A�����^����h��ʂ������Łu���v�ƌĂ��̂���ʓI�ł��B

�\�����u�w�v�A�u�����v���u���v�B�u���������Ő� �����v�̒r�܉w�̂悤�ł��B

���W���W��͐������@�̂ЂƂł��邻�̏Ă����ɂ���čd�����قȂ��Ă��܂��B���̍d���̈Ⴂ�ɉ������p�r������悤�ł��B

�u�_�炩���v���̂���u�d���v���̂̏��ɘb����i�߂܂��B

���킹�ēǂݕ����ꏏ�ɏЉ�܂��ˁB

���W�̒��ł���ԏ_�炩�����̂ł��B

�S�̔��Ă����ꂹ���A�b���������̂ł��B�S�ł����S�ɋ߂��f�ނ��g�p���܂��B��ɓy�ǂȂǂ̓h��t���⒆�h��Ȃǂ̍�Ƃɗp�����܂��B�悭�b���������̂́u���ł��v�Ƃ��Ă�܂��B

�n���̎��ɍd���̂����W�ł��B

���݂ł́u���Ă��v�Ƃ����Ă��|��M�����������̂��嗬�ƂȂ��Ă���A�|��b�����������̕��͂��Ȃ菭�Ȃ��Ȃ��Ă���܂��B���Ă����W�͓y�ǂ̋ς��i�Ȃ炵�j��Ƃ���^���̓h��t����ƂɓK���Ă���܂��B���݂ł̓����^���p�Ƃ��Ă悭�g����悤�ɂȂ������߁A�p�r�ɓK����������x�̍d�x����������K�v������M�������������̂��嗬�ƂȂ��Ă���܂��B���̏ꍇ�A�Ă������780�`850���ʼn��M���Ă��߂�300�`450���A�F�t����280���ł����Ȃ��Ă���悤�ł��B

���Ă����d���A�x��������̂������ł��B�ǎ��̒Y�f���ܗL���ꂽ�|���g�p����Ă��܂��B����t���ďĂ������780�`850���ł����Ȃ�����A�Ă��߂���250�`300���̉��x�ł��܂��B����ł͌�����o���������d�グ��ƂɓK���Ă��܂��B

���Ă����d���x��������܂��B�Ă������780�`850���ʼn��M���A�Ă��߂���200�`250���̉��x�ōs���܂��B

�Ă�����������W�̒��ł́A�d�x�����Ȃ荂���A�x�������邽�߁A�ގ��Ƃ��Ă͗ǎ��̒Y�f���܂܂ꂽ�u�����|�v�i�₷���͂��ˁj��u�X�E�F�[�f���|�i�����j�v�Ȃǂ��g�p����Ă���܂��B�d����x���̍�������A������Ƃ≟������Ƃɗp�����܂��B

�Ă�����A�Ă����A�W��̍d���Ƃ͏���������b���ɂȂ�܂����A���W���W��ɂ́u�X�e�����X�|�v���g�p�������̂�����܂��B

���W���W��Ɂu�X�e�����X�|�v���g�p�����W�ɂ́A�������Ȃ���o����Ƃ�������������܂��B��h��A���h��d�グ�ɗp�����邱�Ƃ������悤�ł��B

�W��̔������̂ł���0.2�o���A0.3�o���Ƃ��������̂�����܂��B�d���┖���A���Ȃ肪����Ƃ��������������ł͂Ȃ��A�X�e�����X�|���g�p�������̂͑ϐH���ɗD��Ă��邽�߁A�K�i���сj�Ȃ��W�Ƃ��Ă��d��Ă��܂��B

�����_�ȉ��̈Ⴂ�̒��ŁA�����ɂƂ��č�Ɛ��̂悢�W�A�p�r�ɂ������W���g���A�{�H���s���Ƃ��������̑@�ׂ��������܂��B

�u�W��v�i�j�̎�ނɂ͋����̑��ɂ��A�u�v��u�v���X�`�b�N�v�A�u�S���v��������܂��B�����͂��ꂼ��Ɂu���W�v�i�����āj�A�u�v���X�`�b�N�W�v�A�u�S���W�v�ƌĂ�Ă��܂��B

�v���X�`�b�N�W�́u�ڍr�炵�v��u�������݁v��Ƃ̑��ɂ��A�v���X�`�b�N�̂��Ȃ�ƃc�����Ƃ����`����������āA�ŏI�d�グ�̔g������ƂɎg�p�����W�Ȃǂ�����܂��B

�S���W�́A�W�̕����ɃX�|���W���o�[�������̂���ʓI�ŁA�^�C���ڒn�ɖڒn�ނ��l�ߍ��ލۂɎg�p����܂��B�g�p������ʂł͑��ɂ��A�h���A�h����Ƃł̓S���x������Ɏg���Ă���悤�ł��B

�W�̌`�Ƃ��Ă͂����Ƃ�����ݐ[���A��̐�����W�B

�d�グ�Ɏg�p�����u�d���W�v�⒆�h��Ɏg�p�����u���h�W�v�Ȃǂ�����A��ɂ��b�������Ă�������悤�ɁA�h��ꏊ�A�p�r�Ȃǂ̈Ⴂ�ɂ���āA�W�̑傫�����W��̍ގ����g�������܂��B

�W�䂪����Ŏl�p���`��i�قڒ����`�j�ɂȂ��Ă��܂��B

�p�W�������W�̂悤�ɁA�召���܂��܂ȃT�C�Y�␔�����̍ގ�������A���ꂼ��p�r�ɂ���Ďg�������邱�Ƃɂ͕ς��܂��A��ȗp�r�Ƃ��Ă͕����ȍL���ʐς̕ǂ������悭���������肷��悤�Ȏd�グ��Ƃ��s���ۂɎg�p����邱�Ƃ������悤�ł��B

�p�W�̕Б��i�Z�����ƒ������A�������͒������̂݁j�ɃN�V�̂悤�ȃM�U�M�U���{���ꂽ�W�ŁA�P�Ɂu���W�v�i�������āj�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂��B

�N�V�ڂ̃M�U�M�U�����`��i��������́A�l�p�����ʂȂǁj��A���̑傫���͂��܂��܂ł����A�����H���Ŏ��̓h��H���̐ڒ����悭���邽�߂ɂ��炩���ߎȏ�̖͗l������̂���ȗp�r�ł��B�^�C���d�グ�Őڒ��ނ�h�鎞�Ɏg�p����邱�Ƃ���������܂��B

�����^����R���N���[�g�y�Ԃ̋ς��i�Ȃ炵�j�A�������̎g�p�ɓK���Ă��܂��B

�W��̐悪�ۂ��Ȃ��Ă�����̂���ʓI�ŁA���̌`��́u��ہv�i�����܂�j�ƌĂ�Ă��܂��B�����W�ƈႢ���̊ۂ݂�тт��`�͓y�ԍ�Ƃɂ����ĕ������ɂ���W�g�i���ĂȂ݁j���o�ɂ����̂������ł��B

�W�ɂ͂��Ȃ����Ȍ`���������̂�����A�u����ǂ��Ɏg���́H�ǂ�ȕ��Ɏg���낤�H�H�H�v���ƍl���������܂��B�������̎�ނ������W����݂�ق�̈��ł͂���܂����A�������Љ���Ă��������܂��B

�^�C���̖ڒn���������邽�߂��W�ł��B�^�C���̖ڒn�ɂ͍L�����́A�������̂��낢�땝������悤�ɁA���R�ڒn�W�ɂ��������̃T�C�Y���������܂��B

���Ȃ݂ɂł����A�ڒn�W�́u�����v�Ƃ������̖ڒn�����������W��̒����̂��Ƃ������܂��B��������Ɓu���v�i�Ёj�͂�������W��̕��ł��ˁB

������Ƃ̒��ŏo���i�ł��݁j�����̎d�グ�Ɏg���܂��B

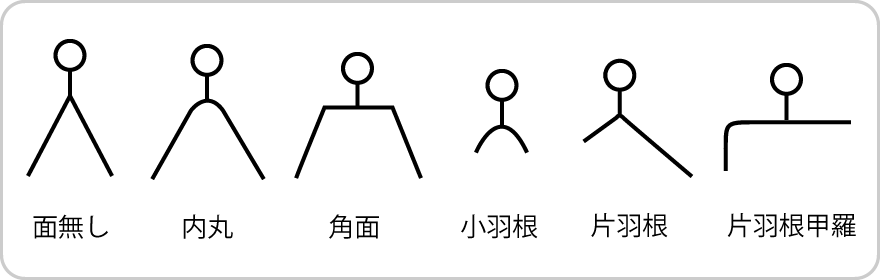

�u�̎����t���܂����悤�Ȍ`�ł�������ɂ����܂��܃T�C�Y��A�u�̐�����s�����̂��炻������Ȃ����̂܂ł���܂��B�������܂̂u�̌`���d�グ�ʂ�ɂ��邽�߂̉H���̌`��i�t�����j�ɂ����낢�날��A���낢��ȌĂѕ�������܂��B���Ȃ݂Ɂi�@�j���͓ǂݕ��ɂȂ�܂��B

�u�ʖ����v�i�߂�Ȃ��j�A�u���ہv�i�����܂�j�A�u�p�ʁv�i�����߂�j�A�u���H���v�i���ˁj�A�u�ЉH���v�i�����ˁE�����͂ˁj�A�u�ЉH���b���v�i�����˂�����j�Ȃǂł��B

�ʈ����W�̃T�C�Y�̕\�L�́A�u�H���Ёv�Ɓu�q�T�C�Y�v�i�u�̐�����Ƃ���ɔ[�܂�~�̒��a�j�Ȃǂŕ\����܂��B

��j���ہE����120�o�E�H����38�o�E�q12�o

�ʈ����W�͂��̌`��ɂ���āA�u���H�ʈ����W�v�A�u�b���t���ʈ����W�v�Ȃǒ��ׂ�Β��ׂ�قǃf�B�[�v�Ȑ��E�ւƓ����Ă����܂��B

�����i���肸�݁j�����̎d�グ�Ɏg�p����܂��B�ʈ����W�Ƃ͋t�ɂӂ��̂u�̎��̂悤�Ȍ`��ɂȂ��Ă��܂��B�������T�C�Y�A�ׂ��Ȍ`��A�p�x�͑���ɂ킽��܂��B

�ʈ����W�Łu���ہv�ɑ��āA�������u�O�ہv������܂��B���̃T�C�Y���u�̎��̐���������ɔ[�܂�~�̒��a�q�ŕ\�����͓̂��ۂ̎��Ɠ��l�ł��B

���Ȃ݂ɁA�ؕt���W�łu�̎��̐���������ɃA�[�������Ă���ꍇ�A�u�ʈ����W�v�Ɓu�ؕt���W�v�Ƃ��čl�����ɁA�u�ʈ����W�̊O�ہv�Ƃ����ꍇ������悤�ł��B

�ʈ����W�̏��������̂ŁA�w��œE�܂�Ŏg���܂��B�����ꏊ��ʏ�̑傫���̖ʈ����W�ł͓���ɂ����ꏊ�Ŏg�p����܂��B�����Ō�����悤�Ȗؕ������̂܂܂݂����悤�ȑ��i���n���j��y���̌ˑO�Ȃǂ̎{�H�Ŏg�p����邱�Ƃ�����悤�ł��B

�G���o���W�Ƃ������Ă��܂��B�~��̂ɓK���Ă���A�Ȗʂ̎d�グ��ƂɎg���܂��B�Ⴆ�ΐ����H���Ŕr�����̃p�C�v�̌p�������Ŏg�p����邱�Ƃ�����悤�ł��B

�R���N���[�g�^�g�Ɏg�p���ꂽ�Z�p���[�^�[�i�o�R���j�̌㏈�������^���̃����^���l�߂̎d�グ�Ɏg�p����܂��B�i�ł����ςȂ��R���N���[�g�Ō����邠�̊ۂ������^���łӂ����ꂽ���ł��ˁj

�n�[�g�̂悤�ȁA���̂悤�ȁA�`�����Ă��܂��B���O�̒ʂ�����i�����K�j�ς݂�����ۂ�ޗ��i�����^���j���������ۂɎg�p����܂��B

�����K�W�̑傫���͂P�A�Q�A�R�A�S�A�T�ԂƂ������悤�ɔԍ��ŋ�ʂ���Ă���A�ԍ����������Ȃ�ق��W�͑傫���Ȃ�܂��i�P���傫���T�C�Y�A�T���������T�C�Y�j�B

�ォ��݂���W�䂪�O�p�`�ɂȂ��Ă�����̂������A�u���b�N�ς݂̎��Ɏg�p����܂��B�R���N���[�g�u���b�N�̋E�Ƀ����^�������A�u���b�N�ς݂�����̂ɓK�����`�ɍH�v����Ă��܂��B

�����ɂ��W�炵���W����A�`���݂������ł͂�����Ǝg�������悭�킩��Ȃ��W�܂ŏЉ���Ă��������܂����B�u�����W�v�A�u�p�W�v�A�u�y���W�v�́A�W�Ƃ�����ΐ^����ɓ��ɕ����Ԃ悤�ȓ���݂̂�����̂�������܂���B�u�܂��W�v�A�u�G���o���W�v�A�u�z�[���^�C�W�v�͂������ł����ł��傤���B�����̒������j�̒��ōו�������ė������̂Ƃ͂����A������Ƌ����ł��ˁB

�����ł��W���̂��̂ł͂Ȃ��A�W��֗��Ɏg�����߂ɕK�v�ɂȂ�֘A�̓�����Љ�����܂��B

�����Ń����^���A����i���������j�Ȃǂ�h�鎞�ɁA�W����������i�E��j�Ƌt�̎�i����j�ɔ�̓���������܂��B���̔̏�ɂ̓����^���⎽��Ȃǂ̍ޗ����̂��܂��B�����������^�����̍ޗ����W�ɂ̂��A�̂����ޗ����W���g���ēh��t���Ă����Ƃ������菇�ɂȂ�܂��B

�W�Ȃǂ̎��[�ɕ֗��ł��B�{�H��������[���邽�߂̓���̓����ɋ���̃c���������|���A���g���Z�b�g���܂��B���̒��g���W�̎�̕����������|���āA�W���Ԃ牺����悤�Ɏ��[���܂��B�@�ׂȂ���̑���W���ЂƂ̓���̒��ŁA���̓�����Ď��[�ł���̂łƂĂ��֗��ł��B

��59��X���R�����w�W�x�͂������ł����ł��傤���B

������ƂɌ��������A����ݐ[�����̂ł���Ȃ�����A�T�C�Y�A�`�A�ގ��ȂǂŖ��O��p�r�̈Ⴂ������A�`�����̂܂ܖ��O�ɂȂ��Ă�����́A�p�r�����O�ɂȂ��Ă�����́A�ގ������O�ɂȂ��Ă�����́A�܂��͂��ꂪ�g�ݍ��킳��A���ݍ��߂Γ��ݍ��ނقǃf�B�[�v�Ȑ��E�Ƀn�}���Ă����A�̌n���ĂāA�Ȍ��ɏЉ�邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ���ςȃe�[�}�ł����B�W�̎�ށA�Ă������̓ǂݕ��ЂƂ���Ă��Ȃ��Ȃ��N�Z�̂��鐢�E�ł����B�`���܂����ł��傤���H

���ꂩ����X���R�����ł͏��i�Љ���ł͂Ȃ��A�F�l�̂����ɗ��Ă����ȏ����������ł����`���ł���ƍl���Ă���܂��B

�Ƃ������ƂŁA�V���H�ׂ����Ȃ����̂Ő�z�ɂ��閼�X�u��z�����̂�v����ɍs���Ă��܂����B�ӂ���ӂ�Ŕ������������ł��B

����ł͂܂��X���R�����A�X��Facebook�ł�����܂��傤�B�X���̒��̃q�g�S���ł����B�Ō�܂ł��ǂ݂����������肪�Ƃ��������܂����B

�����i���g�p�̍ۂ́A���̎g�p�O�ɂ̓J�^���O�A�戵�������Ȃǂ��悭���ǂ݂����������S�ɂ��g�����������B

�y���A�����z

�E������Њ֒�